ムカシトンボ Epiophlebia superstes (Selys)

このページの最終更新日は2005年2月3日です

ムカシトンボの卵 ムカシトンボ羽化殻 ムカシトンボ卵寄生蜂 ムカシトンボ成虫

ムカシトンボはムカシトンボ亜目Anisozygoptera,ムカシトンボ科Epiophlebiidaeに属しています.このムカシトンボ亜目に属するトンボは日本に1種,世界には2種分布するだけです.ムカシトンボは日本では森林中の源流域に広く分布しています.近畿地方の成虫の出現期は5月から6月です.

|

産卵中の雌 |

羽化中の雌 |

|

|

| 幼虫 近畿地方ではやや標高のある森林中の山間の源流域に生息 しています.幼虫は速い流れの石の下面などで見つかります.捕まえると音を出します. |

|

|

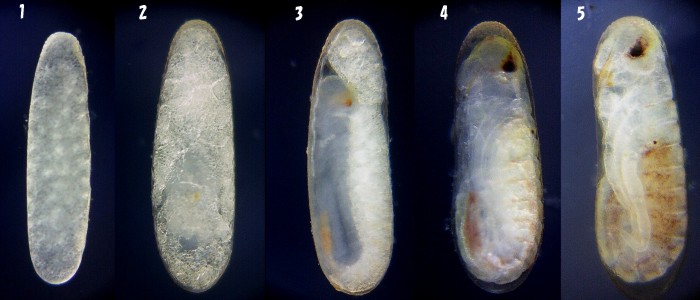

卵の変化 ムカシトンボの卵期は約1ヶ月ですが,野外より気温の高い室内では17日から20日で孵化します.(観察例:平均気温27.1℃のとき平均卵期は18日) 1:産卵後2日目 2:産卵後9日目 3:産卵後12日目 4:産卵後14日目 5:産卵後18日目 |

|

|

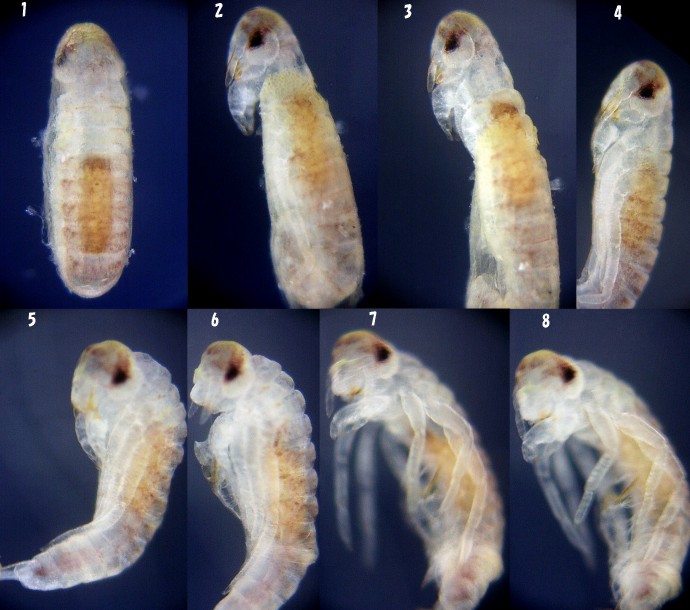

孵化 1:孵化前 2,3:卵から出る前幼虫 4:前幼虫 2から4までに要する時間は約30秒 5,6,7,8:前幼虫から出る一齢幼虫 5〜7に要する時間は約1分30秒 前幼虫は植物の茎などからジャンプして水面に落ちたあと数分から数十分は一齢幼虫にならず,前幼虫のままでいることが多いようです. |

|

|

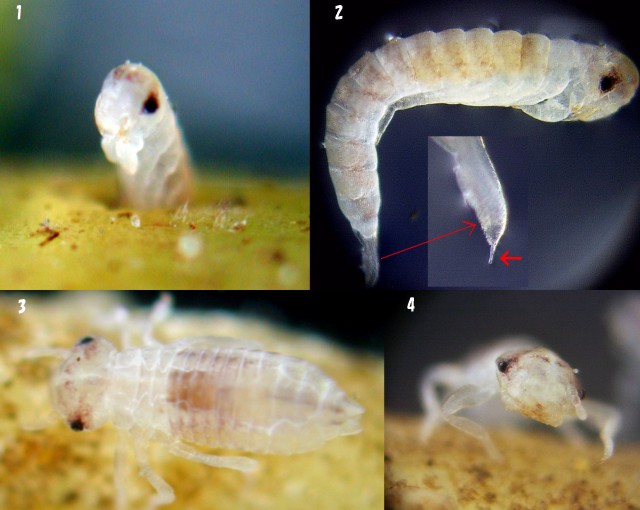

前幼虫・一齢幼虫 ムカシトンボは水面より高い位置にある植物に産卵するため,孵化した前幼虫はジャンプを繰り返して水面に到着します.水面に達するまでは一齢幼虫にならないので,前幼虫の時期は数分から数十分で,他のトンボより長いのが特徴です. 1:植物(ウワバミソウ)から出る前幼虫 2:前幼虫 前幼虫の尾端はとがっています, 3,4:一齢幼虫 大きさ体長約1.24mm,頭幅約0.40mm,触角の長さ約0.21mm. |

|

|

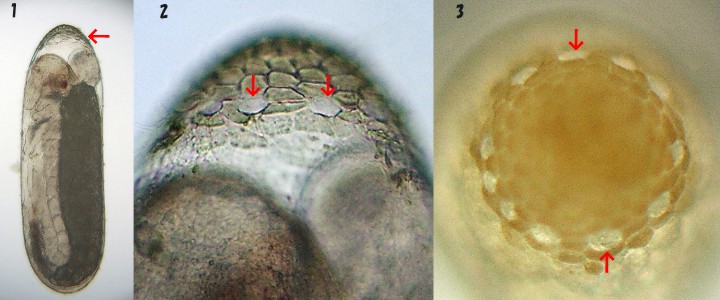

卵門 ムカシトンボの卵門は,卵前極からやや離れたところに輪状に並んでいます.卵門数は他のトンボと比べると多いといえます.卵門はやや見えにくいのですが,胚反転の時期の卵前極付近 に胚がないとき卵門が見えやすくなります. 1:胚反転期に矢印の部分を見ると卵門が見えます. 2:1の拡大したもので矢印の部分が卵門です.3:この時期でなくても胚反転までなら,卵の前極を真上から見ると輪状に並んだ卵門が見えます.写真では11個の卵門が見えていますが,調べて見ると卵門数は個体により異なり10個〜15個のものがありました.そのうち13個の個体が最も多く,平均数は12.7個でした. |

|

|

卵寄生蜂 今まで観察したムカシトンボに寄生する卵寄生蜂はホソバネヤドリコバチ科(Mymaridae)の1種です.兵庫県,滋賀県,岡山県で採集した卵から同種の蜂が出てきました. 1:羽化数日前 2:ムカシトンボの卵を食い破って出てくる雌 3:産卵動作中の雌 |

|

|

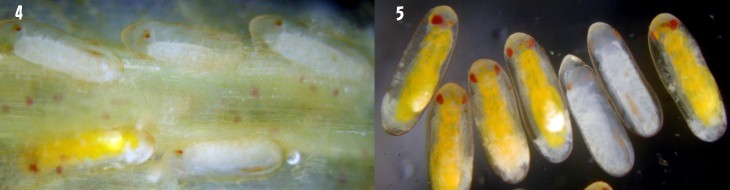

| 4:産卵 植物中のムカシトンボの卵と卵寄生蜂の蛹 白っぽいのがムカシトンボの卵(胚反転を終えたところ)黄色いのが卵寄生蜂の蛹です.このあと体色は赤くなり,その後黒っぽくなります. 5:植物から取り出したムカシトンボ卵と卵寄生蜂の蛹 |

|